Самый влиятельный живописец XX века и сам испытывал влияние — Веласкеса, например. И выставка великого экспрессиониста в Эрмитаже призвана вскрыть не только наш мозг, но и его связь с предшественниками. Подробнее о любимом художнике — креативный продюсер шоу «Вечерний Ургант» Андрей Савельев.

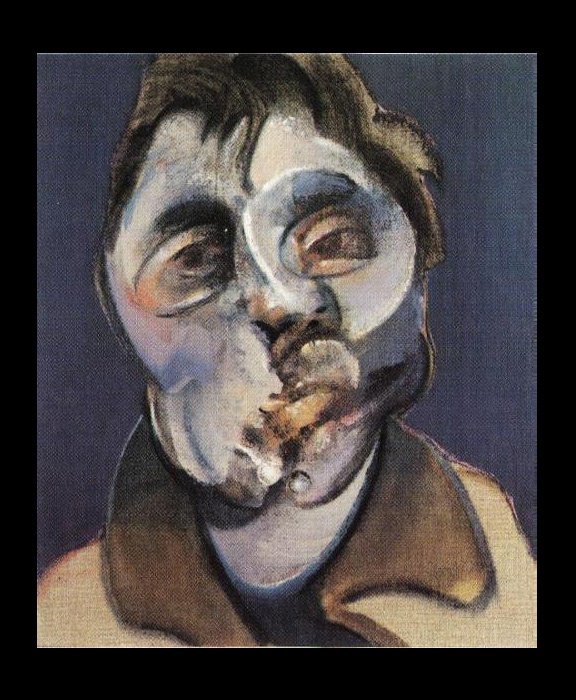

Когда этот дизайнер интерьеров занялся живописью, свои первые десять лет в искусстве он провел скованный холодом критики. А в 2013 году его триптих «Три наброска Люсьена Фрейда» стал самым дорогим аукционным лотом в мире, обойдя «Крик» Эдварда Мунка. До конца своей жизни Бэкон удивлялся, что его картины пользуются успехом. Кажется, только в состоянии ТАКОГО изумления и можно делать ТАКОЕ искусство: не имея специального художественного образования, заведомо отталкивая большинство от своих дышащих то соитием, то криком полотен. Для меня Бэкон — красота насилия, жизнь в электрическом свете. Он, как и любой другой настоящий художник, или однозначно нравится, или нет. Самое избитое, что я слышу о его картинах, — это то, что «они ужасные, там люди — уроды, там боль и извращения». Слышу и понимаю: Бэкон — гений, он заставил каждого, кто смотрит на его работы, физически прочувствовать их. Видимо, это узнавание себя, своей внутренней животной империи и резонирует в зрителе. И ему, не подготовленному к встрече с собственной утробой, неудобно. «Мне чудится улыбка в парах крови людской» — любимая художником цитата из Эсхила лучше любого искусствоведа характеризует то, что он делал: и округло-розоватую воздушность тел, и репортажную зыбкость сюжетов — они, как пар, секундны и меняют форму, — и все эти сжатые и разинутые в улыбке и крике рты. Время на его картинах плавится, плавятся тени, плавится цвет.

Первый раз я увидел его картины в лондонском Tate. Помню удивительное чувство предвосхищения, которое охватило меня. Наверное, тема одиночества близка и понятна любому. Но только у Бэкона она раскрашена такими неимоверными цветами: маджентой и неаполитанским розовым, белесой охрой и насыщенным кирпичным. Я пялился на них и не мог уложить в голове сочетание таких мрачных на первый взгляд образов с такой живенькой палитрой. Именно этот прием у Бэкона очаровывает глаз, он же таранит душу. «Мне нравится визуальный шок, который есть в моих работах. А понять их я не пытаюсь. И никакую историю ими я не рассказываю», — говорил он. Уже десять лет я болею Бэконом. За это время я посетил несколько его больших выставок в Великобритании и Испании, прочел десятки его интервью, пересмотрел документальные фильмы с ним и художественные о нем. Бэкон затянул. Пару раз я даже читал лекции по его творчеству. Уже десять лет он — мое солнечное затмение, потому что в его работах хватает электрического света.

Бэкона обвиняли и в пропаганде наркотиков, и в пропаганде фашизма. А он просто импульсивно пририсовал шприц к лежащей на столе руке: «Мне надо было чем-то прибить руку, а гвоздь по эмоции не подходил, образ шприца мне понравился». И со свастикой то же: «Я искал что-то графичное, что заполнило бы этот кусок картины. Свастика подошла. При чем тут фашизм?!». Он практически не делал эскизы — атаковал холст идеей, импровизировал по ходу. Работал быстро — кистями, тряпками, щетками, — в его лондонской студии на Reece Mews их было по горло. Вся мастерская походила на склад мусора: вырванные страницы газет, банки, ворох фотографий на ворохе журналов, стены вместо палитры. Только в этом дестрое он писал шедевры. «Я не мог бы работать в красивой аккуратной студии. Мне нужен хаос» — так и трудился. Подбирал с пола грязь и втирал ее в холст, бил его тряпкой, бросал на него краску. «Риск — участь каждого художника. Иначе вас ждет академизм». И тут с ним не поспоришь. Так рисковать умел только он. Выворачивать наизнанку, выдавать маслом сгустки эмоций. Кажется, он точнее других изобразил человека ХХ века — пережившего две мировые войны, раскуроченного, лишенного веры. Достаточно посмотреть новости, чтобы согласиться: даже спустя двадцать два года со смерти Бэкона именно его образ — самый верный. Эмоциональное сходство ошеломляет. «Если на портрете человек похож на себя, это плохой портрет! Мне важно переделать того, кого я пишу», — объяснял художник. Так он переделал все вокруг себя, не тронув только реальность. Один из его кумиров, Ван Гог, верил, что главная задача художника — передать с помощью картин свой тип миросозерцания. Тип миросозерцания Бэкона — реальность, очищенная от обертки. Не знаю другого художника, так методично и концентрированно выдавливающего из человека все лишнее, оставляя на картине лишь голую чувственность.

И все это при том, что он никогда не писал с натуры. Чье-либо присутствие ему мешало. Он работал с кипами фотографий, своих и чужих: снимки пионера фотографии Эдварда Мейбриджа (борцы, кони, собаки), репродукции Веласкеса, рисунки Микеланджело (Бэкон считал их лучшим в творчестве Буонарроти), Рембрандта, Сутина, Ван Гога, изображения египетских статуй. Бэкон смешивал Гойю с пустотой, орущие кадры из «Броненосца „Потемкин“» Эйзенштейна — с интерьером, а мясные туши — с зонтами и заключал этих гомункулов в стеклянные кубы, в выгнутые комнаты и ринги, а готовые работы — в золотые рамы, считая, что это и есть одна из главных отсылок к смерти, диалог с которой он вел постоянно.

Его жизнь, разбросанная между мастерской, барами и казино, конечно, была сверхэмоциональна. Он всюду искал электричество жизни. «Мой импульс — это и есть моя жизнь! — утверждал Бэкон и добавлял: — Я верю в ничто! Мы рождаемся и умираем. И все!» Вот об этой тщетности он нам так красиво и рассказывает. Фиксирует человеческие секунды и напоминает, что они скоро закончатся. «Кто-то видит в моих работах боль, — говорил Бэкон. — Оглянитесь вокруг, вот где боль! Мои картины к боли отношения не имеют. В самом факте рождения заключен неимоверный ужас!» Именно этот ужас он и переплавил в искусство.

«Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого».

Государственный Эрмитаж, Главный штаб, с 7 декабря по 8 марта

Комментарии (0)