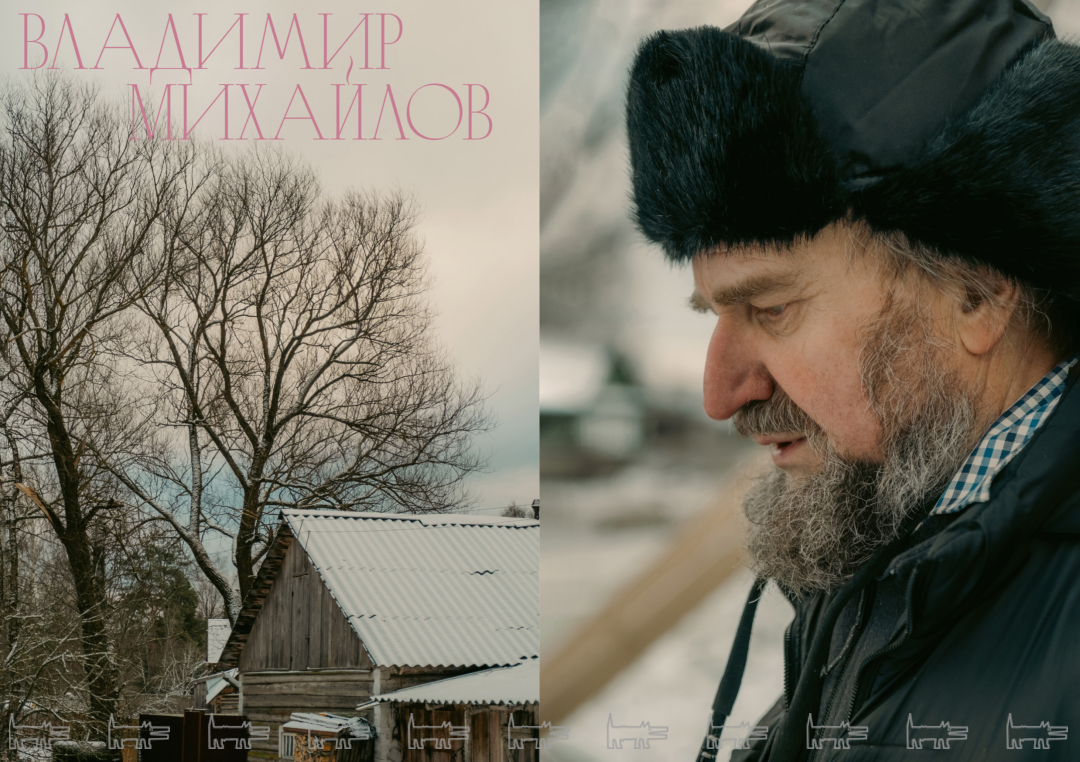

Феноменально: камнерез из Боровичей возродил утраченную технику мелкой пластики древнего Новгорода (великая красота!) и стал главным художником ювелирного дома православных украшений «Владимир Михайлов» (спродюсирован коллекционером искусства Михаилом Сасонко!).

Дело было в нулевые, и Михайлов с Сасонко визионерски опередили время — работать с русскими кодами до того, как это стало модным, было непросто. Но они справились: виртуозные изделия Владимира Анатольевича носят митрополиты, королевы и путешественник Федор Конюхов, а в Новой Третьяковке только что открылась персональная выставка мастера — как раз к 20-летнему юбилею бренда.

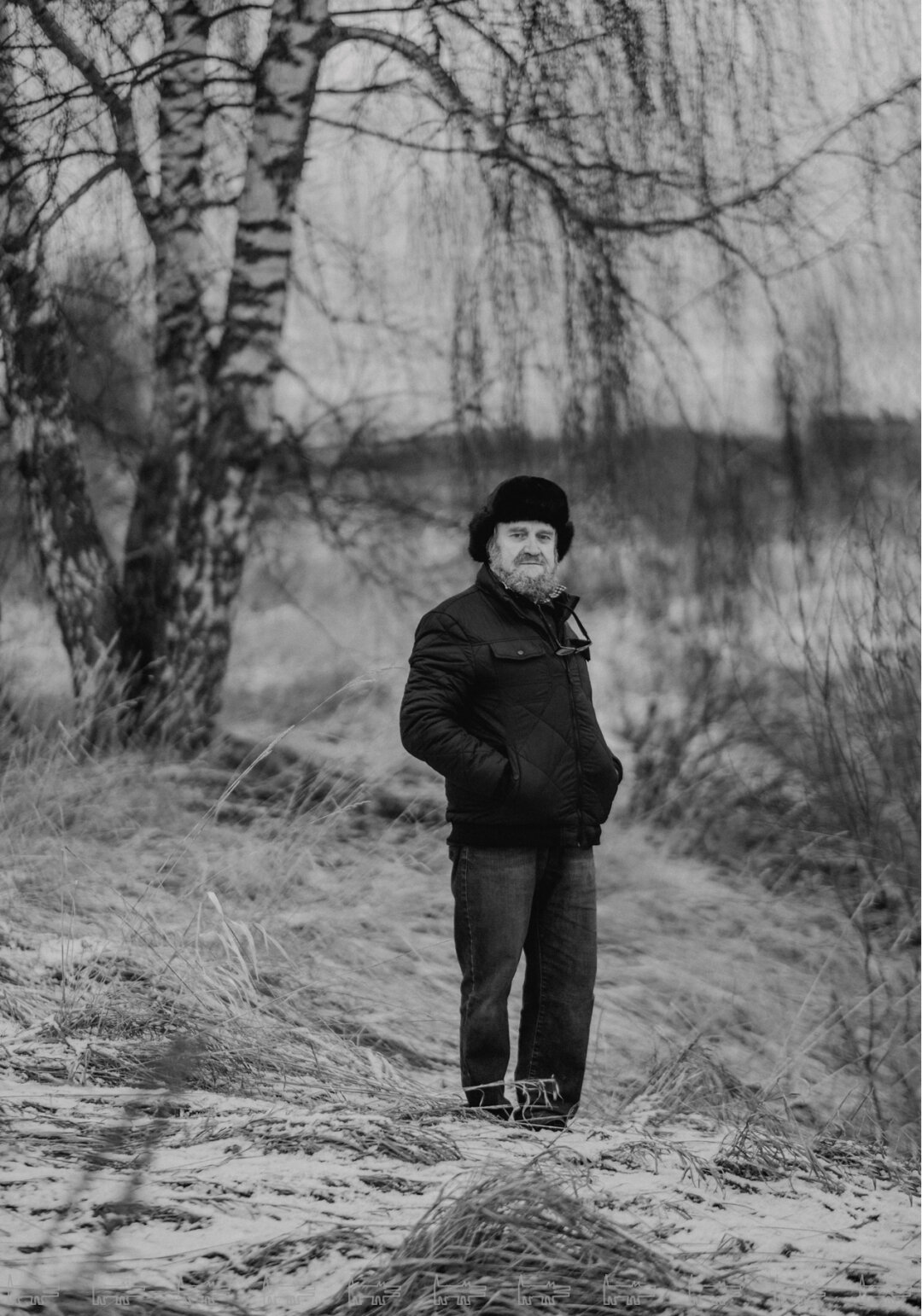

Родина Владимира Михайлова — старинный город на Великом водном пути. В эпоху карбона Боровичия омывалась Мировым океаном и была чем-то вроде Сочи или Канн каменноугольного периода. Примерно 350 миллионов лет спустя автор «Синичкина календаря», орнитолог и классик Виталий Бианки, как какой-нибудь агент Купер или Кастанеда, писал так: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь, в Боровичском районе, — Страна Див. Стоит только присмотреться к окружающему — и все вдруг окажется загадочным, полным скрытого значения. И страстно захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять тайное».

Главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и фотограф Наталья Скворцова срочно выехали в сторону колоколен Опеченского Посада и упругих заплывей Боровицких порогов. Романтизм — это Россиия: добро пожаловать в Боровичи!

Мрамор из крипты и крест из кембрийской глины

В красивейших Боровичах, когда-то важнейшем поселении на Великом водном пути, есть только одно градообразующее предприятие — Комбинат огнеупоров. И вы работали там художником-оформителем. Чем были заняты?

Лозунги писал, дизайн графиков и плакатов делал. Правда, я не знал тогда, что это дизайн: «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути», «Мы родились, чтоб сказку сделать былью» — такие транспаранты. Многие, конечно, «сделать былью» на «сделать пылью» переписывали. Праздники оформлял — День огнеупорщика, как вы можете догадаться. Кстати, забыв о профессиональных праздниках, мы многое потеряли — красивая была культура, самобытная, индустриальная, пока рабочий класс был гегемоном, а политика шла в сторону рабочего класса.

То есть вы мастер по праздникам?

Да, в Боровичах все знали: если красные таблички с белым шрифтом или транспаранты какие нарядные, это к Михайлову.

А теперь все знают: Владимир Михайлов — это тот самый мастер из Боровичей, который возродил утраченную технику мелкой пластики древнего Новгорода. Как вы пришли от дизайна транспарантов к камнерезному искусству?

В 1980-х искал себя в живописи и скульптуре, ходил на художественные семинары и в музеи. А как-то прогуливаясь по лесу — у меня первенец тогда родился, — нашел интересный камушек, вспомнил о почти утерянном новгородском камнерезном искусстве и вырезал свой первый нательный крест. Я ведь когда-то еще и на военном заводе «Комета» фрезеровщиком трудился — очень помогло в понимании работы с этим сильным и выразительным материалом.

«Из камней сих хлеб будет» — так сланец, слюда и кварцит стали вашими холстом, маслом, а еще и хлебом, действительно: с перестройкой в работе завода начались перебои, и художественное увлечение, благодаря частным заказам, кормило всю вашу семью.

Камень стал для меня навсегда тем, что вы называете «база». Кроме того, я ощутил себя самодостаточным перед Богом: ведь Господь мне все дал — зачем гнаться за экзотическими материалами, если есть темные сланцы и окаменелая зелено-фиолетовая кембрийская глина.

Говорят, вам довелось поработать и с мрамором из базилики Святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари. Как-то Григорий Сасонко, совладелец ювелирного бренда Sasonko, привез вам с благословения падре Чиро несколько кусков мрамора из крипты, где хранятся мощи Николая Чудотворца: каменные фрагменты, выпавшие из стены рядом с иконой Николая Чудотворца, — считай, святыни.

Образ работы тут же возник сам собой — корабль, а на парусе — образ святителя. К мрамору из крипты я добавил удивительно похожий на яшму красный известняк из Боровичей. Еще один кусок мрамора из крипты я передал Свято-Духову монастырю. Он хранится у братии в шкатулке — для поклонения. Камень был и остается для меня самым сакральным материалом: пока руки шевелятся и глаза видят, буду с ним работать. Прежде я и с деревом, и с перламутром вещи делал. Только перламутр у меня часть здоровья забрал — при его обработке пыль цианистая образовывается.

Пошпыняла вас жизнь, что вы вразумились? Или сами к Богу пришли?

Да, конечно, шпыняла, а как же? Но любя, все время любя.

И вы так сразу и понимали, что любя?

Сначала нет, конечно. Каждому ведь хочется доказать сначала, что он и сам летать может. А после армии завязал я с поиском иных философий. Многое от бабушки Параскевы перенял — она как прошла Великую Отечественную войну, так из образцового ребенка нового коммунистического строя верующей стала и вразумляла всех вокруг себя.

Вразумление сработало?

До сих пор учусь! Вот, например, вопрос: Бог есть — а как мне с ним пообщаться? С годами понимаешь: не греши, по законам поступай — и будешь чувствовать Его перед собой. Если можешь — делай. Нет возможности свершить — оставь. Дерзость оправданна, когда в сторону Бога смотрит, когда дерзость эта — над твоим характером, ленью. Себя ведь все время тормошить надо. Если ищешь виновного со стороны, уже грешишь перед Богом. Раз ты попал в эту ситуацию — значит, тебе это полезно. Урок тебе.

Как Владимир Михайлов стал брендом

В учебниках по маркетингу 2000-х точно будет глава о том, как ювелир и коллекционер Михаил Сасонко построил и спродюсировал бренд православных украшений «Владимир Михайлов». А как вы познакомились?

Через армейского друга — приехал я погостить в Петербург, а он возьми да и предложи: давай с владельцем ювелирной компании познакомлю — у него цех, производство. А я замотанный — дело в конце 1990-х было, частных заказов набрал, чтоб семью кормить, да силы не рассчитал, а тут еще работу не оплатили. В общем, знакомь, говорю. Показал Михаилу Григорьевичу свое портфолио — предметы веры, резные образа. Он тогда светскими украшениями занимался — а когда альбомчики мои листал, за эскизы крестиков зацепился. «Интересно, — говорит, — очень интересно. А можешь вот эти работы повторить?» — «Заказ принят», — отвечаю. И вскоре привез крестики на реализацию. Михаилу понравилось: «Сколько стоит эта красота?» Я обрадовался, считать начал: вот это плюс то, да плюс это... Раскатал губу! Михаил смотрит на меня, улыбается: «Володя, я все понимаю — и, конечно, твои предметы того стоят! Если хочешь, я их за эти деньги возьму. Но, может, лучше по-товарищески поработаем?» И тут я понял, что Володя домой поедет без тех денег, на которые рассчитывал. Но решил: авантюра дороже — договорились сотрудничать!

И сразу — понеслось: салоны в самых крупных городах России, участие в ювелирных выставках от Москвы до Монако, королева Испании заходит в бутик «Владимир Михайлов» в Гранд Отеле Европа и приобретает минималистичный золотой поклонный крест с образом Николая Чудотворца! Но вы же прежде с ювелирными цехами не работали, с драгоценными металлами тоже — сразу втянулись в работу с большой командой?

Втянулся быстро — Михаил Григорьевич создал все условия! Приезжал из Боровичей, привозил ювелирам, литейщикам, формовщикам образцы, а они воплощали мои идеи в серебре, золоте, платине. Михаилу было важно сохранить мой почерк, поэтому в сложных технических ситуациях, там, где даже я бы уже пошел на компромисс, команда не сдавалась: «Нет, так у нас ДНК Владимира Михайлова пропадет, и будет банальщина. Не допустим».

Помните свой самый масштабный заказ?

К 300-летнему юбилею Александро-Невской лавры исполнил серию массивных каменных икон Святой Троицы: каждому из 12 епископов — по персональному образу с самоцветными камнями. Сложный и творческий труд! Потом я еще много работ для подарочного фонда патриархии сделал: священнические кресты, складни, резные образа.

А в таких заказах бывает место творчеству?

Всегда есть место творчеству, тем более что и заказы любопытные были. Как-то сидел с одним батюшкой на трапезе после богослужения. «Слушай, мастер, — батюшка говорит, — приснился мне крестик, да такой, что с расстояния на панагию похож. Сделаешь?» Отчего же нет? По эскизу сна и сделал ему крестик.

А есть ли какие-то особенности работы с образами? Разрешение надо просить на этот труд?

Благословение на всякий труд брать нужно, если ты воцерковленный человек. А затем важно себя настроить духовно. И когда образ уже в голове готов, когда противоречий с Богом нет и по канонам все позволительно, можно приступать.

А может образ корректировать ваше видение?

А он и корректирует. Ты как-то вдруг начинаешь понимать, почему этот извод произошел именно по такой формуле. Только в процессе работы образ тебе открывается. Камень тоже может себя проявить: рыхлость где или трещина какая раскроется. И переделываешь.

В православной традиции почитают иконы. А у вас часто образы — это барельефы. Здесь нет противоречий?

От идеи много зависит. Но у нас самая лояльная свобода в области исполнения. Если католицизм показывает страдания Христовы и страдания человеческие — неизбежность наказания, суда, — то православие показывает служение Богу без физических проявлений страдания. А сейчас я познал еще и африканскую культуру коптов — они восхваляют Бога: поют Ему, танцуют Ему. Вот разница подхода: одни показывают муки, другие показывают служение, а третьи хвалят Его. И в общем-то, все христиане. А всё это — просто человеческие эмоции, не что иное. Бог-то выше этого.

Владимир, а вот вопрос: крестики, панагии — это вообще обязательно? Они нужны? Я без провокации, серьезный вопрос для меня.

В нашей православной традиции мы не зацикливаемся на материи. Но как от коптов отобрать танец во время службы, так и эти предметы — важная часть нашего гимна Господу. Искусство и дано человеку, чтобы обогащать. Всякое дыхание да хвалит Господа. Бабочки танцем своим. А мы — молитвой.

И предметы эти сонастраивают тебя с процессом?

Все самое драгоценное должно быть посвящено Богу.

Надо это Богу?

Это как жертва. Надо.

Почему творчество — это когда все сложно

Когда вы только начинали в камнерезном искусстве, вас начали критиковать: «А почему в камне?», «А почему образ черный?» — и вы усомнились. Тогда вы попросили об аудиенции патриарха Алексия II — в то время он был митрополитом Ленинградским и Новгородским, — и владыке так понравились ваши работы, что он не только благословил вас на дальнейший труд, но и пригласил к сотрудничеству. С тех пор у вас были творческие кризисы?

Всегда борешься. Приниматься за работу — мучение. Во-первых, результат еще не видишь явно. Во-вторых, многое отвлекает и не знаешь, каким путем придешь к этому результату.

А казалось бы, вы бывалый человек!

Так пока на земле живешь, мучаешься всю жизнь, до конца. Если тебе вдруг легко стало, значит, ты уже все здесь прошел. Значит, уже и не нужен тут вроде как. Давай в институт дальше.

Лучше мучиться, вы считаете?

Кого люблю, того наказую.

Но согласитесь: мы не очень-то понимаем эти слова про «наказую». Речь ведь о том, что для того, чтобы пройти через муки, надо душевный труд приложить.

Верно. А как иначе пройти через то, что с тебя спрашивается. А там ты открываешь такое, о чем даже и подумать не мог.

Та самая благодать?

Благодать — через мучение. Если так вдруг: опа — и нашел или любоваться собой начал, это прелести могут быть.

Что порекомендуете почитать на эту тему?

Иоанн Златоуст: буквально знает, что я чувствую, все мои страсти, всё, к чему я еще только стремлюсь. И открывает, чем это закончится.

Как за 30 лет изменился ваш подход к камнерезному мастерству?

Если раньше я мудрил, мне нужно было с десяток инструментов, чтобы один предмет сделать, то сейчас и одного хватит. Все просто! А сколько мастеров душат себя погоней за какими-то приспособами, за мастерскими комфортными — так ведь и жизнь пройдет.

Так ведь и проходит.

Это сейчас в интернете любой образ за секунду отыщется. А раньше, чтобы найти образ святого, у которого нет иконы ни в одной из окрестных церквей, нужно было — буквально! — странствовать! Батюшки давали наводку: в такой-то далекой деревне живет старец, а у него хранится минея с картинками. Еду за тридевять земель: сначала службу в местном храме отстою и только потом к старцу с просьбой обращаюсь. Дальше чайный ритуал обязательно — и тут главное не торопиться. Если начал поспешать — дело может и не выгореть. А мне же надо на автобус обратно успеть! И тут старец как слышит меня, хоть я вслух и не говорил ничего: «Ты не волнуйся: стемнеет, а я тебе фонарик дам. Волки-то света боятся, огонь их отпугнет». Ну я покорно продолжаю пить чай — и только после пятой кружки он минею и вынесет: «Только аккуратно, — говорит, — срисовывай». И вот срисовываешь, а после службы и чаепитий разморило, глаза не видят, но дело-то жизненно важное — и найти этот образ счастье, и работу от тебя эту ждут как драгоценность. А сейчас клик — и вот тебе святой.

Не так интересно, да?

Вся жизнь человечества отходит от натуральности, от живого общения, от ремесла. Последний раз как на ювелирной выставке в Москве был, смотрю — рукодельники теряются, на их место пришли мальчики с белыми воротничками, чьи руки инструмента и не касались, может. Купил программу, копипаст освоил — вот и весь художник. Разве творчество — в компиляции?

А творчество — это когда все сложно?

Согласитесь, поиск, время, душевное погружение делают более драгоценным твой труд. А сейчас все легко и быстро. Может, поэтому и нет у меня ученика — я не тороплюсь, да и за легкостью не гонюсь. Вот придешь в музей Новгородского кремля, в Грановитую палату, а там работы старых мастеров: теплые, дышащие, гармоничные, живые — их гладить хочется, понимаете? Творчество, мастерство — это когда живая рука чувствуется, когда тепло на душе. А на цифру смотришь: да, все правильно, линии четкие — а эмоций нет, не греет.

А вы думали о том, почему мы всё меньше вкладываем душу в то, что мы делаем?

Соблазн великий — быть как боги. И искушение: вкуси запретный плод и будешь как Бог.

Не самая сложная обманка, чтоб ее не распознать.

Но тем не менее. И гордыня человеческая: сделать, но с меньшими затратами.

Да, но ты сам от такого подхода меньше получаешь. Разве это не чувствуется?

Может, и чувствуется, да не сразу. А кто не чувствует, ему и не дано. Зато он прибыль чувствует. А ты сиди там, пылью дыши.

Бывает ли художник без маркетинга

«Владимир Михайлов» — один из первых брендов в новейшей истории России, названием которого стало имя ювелира. Для модного дела — это норма, но вот для ювелирного — феноменально. Когда 20 лет назад все начиналось, вы вообще не сомневались, понимая, что это будет целый отдельный бренд и в его названии будет ваше имя?

Самое интересное, мы поначалу с основателем компании Михаилом Сасонко заключили договор, где был такой пункт (и один из первых!) — не упоминать авторство. Я сразу документ подписал: не хотел тщеславием заниматься! А буквально через два–три месяца Михаил Григорьевич понял — нужно делать бренд и попросил меня поставить свое имя.

Что вы почувствовали? Или не до того было?

Ответственность почувствовал. Господь ведет. Куда денешься? Самоцелью-то не было, чтобы имя там вылезало.

Сейчас художник без маркетинга — и не художник уже.

Если бы у меня была цель — сделать бренд, пиарить свое имя, уже и не было бы этого бренда, может. В сундук нельзя работать, но и напоказ тоже.

И как найти золотую середину?

Если ты делаешь и это нужно — вот лучший критерий, наверное. Ты процесс совершил, ты послужил Богу. Главное, что нет привязанности, нет страха расстаться, что ли, с этим. Ты родил, оно пошло на ножках, да и пусть бежит теперь. Всё. Слава Богу. Значит, нужно. По плодам их узнаете.

Отпускать — это еще научиться надо.

Меня, бывает, спрашивают: с какой вашей работой вам было трудно расстаться? Да скорее бы доделать работу у меня желание, а вот то, как с ней расстаться, меньше всего заботит. Лишь бы она служила. И самое важное, что работы мои люди принимают с теплом.

Вы сами свое носите?

Свое я не носил, пока отец не сподобился и ушел. Я крест отца ношу — но он мой, потому что я ему его подарил. И ощущение, что я отцовский ношу, а не свой.

Знаю, что многие ваши работы в семьях передают по наследству, бабушки дарят внукам серебряные пасхальные яйца на Пасху...

...и золотые яблоки на Яблочный спас!

В портфолио «Владимир Михайлов» около 1000 ювелирных изделий, от самого маленького в России календаря православных двунадесятых праздников до объемной пасхальной иконы-складня размером с голубиное яйцо, символизирующая строки Священного Писания: «Дух в виде голубином снизошел». А какие самые удивительные работы вы сделали для бренда?

Сам я не могу своих детей определять. Но в нашей команде считают, что, может, это миниатюрный крестик с яблочное зернышко.

Федор Конюхов и Марианская впадина

«Путешественник Федор Конюхов установит на дне Марианской впадины новгородский крест работы Владимира Михайлова» — как сейчас помню этот заголовок в новостях. Что это за история?

Как-то после очередной кругосветки Федор Филиппович заговорил о планах: готовится, мол, проект погружения в самую глубокую точку мирового океана, Марианскую впадину, — уже куют на северных берегах капсулу для погружения. А еще мы там российский флаг поставим! Тут я возьми и предложи: вам ведь балласт понадобится — давайте сделаем большой каменный православный крест и опечатаем им этот самый глубокий шрам земли. Конюхов согласился, я нашел на берегу Мсты подходящий известняк палеозойской эры (примерный возраст 360 миллионов лет), сваял крест (тяжелый — только вдвоем поднять!), владыка освятил. Но в итоге не сложился проект: оказалось, погружение в Марианскую впадину — стратегически важная затея, и крест отправился к Федору Филипповичу в Конюховку, в местную церковь.

С нательным священническим крестом вашей работы Конюхов облетел всю Землю на воздушном шаре. После чего подарил вам камень с мыса Горн — эта горная порода тоже пошла в работу?

Я бесконечно уважаю отца Федора, преклоняюсь перед его мужеством и храбростью, поэтому и подарил своему другу собственноручно сделанный крест, опирающийся подножием на этот камень с Огненной Земли. Обожаю бывать в его мастерской: Федор Филиппович лепит, рисует, строит — его образ жизни, мысли, действия заразительны и вдохновляют.

Святой источник и слоны на челнах

Вы всегда понимали, что хотите остаться в родных местах?

В критические моменты это восставало во мне интуитивно: жажда остаться там, где я должен быть. Я много путешествовал, но такой привязанности не чувствовал нигде. А уж когда обрел дачу на месте родового гнезда моей прабабушки Мавры! Это Михаил Григорьевич Сасонко мне помог: говорит, ищи себе мастерскую, да чтоб там жить можно было. Мы с женой все окрестности исколесили — ничто на сердце не ложилось. А как оказались в нашей деревне на берегу реки Мсты, рот открыли — такая красота. Сразу и дом для покупки нашелся — как вскрылось позднее, в 50 метрах от фундамента дома Мавры. Мы как въехали, воспоминания у меня начали как пленка проявляться — как мы с бабкой ягоды собирали, как на челнах плавали и на святой источник ходили. Я этот святой источник потом нашел! У Мавры ведь желание было — весь наш род вернуть сюда обратно. Спустя 50 лет — исполнилось!

Чем люди из вашего рода здесь жили?

Считай, работники сервиса были мои предки — селились по берегу Мсты, смолили лодки для проплывающих по Великому водному пути. Покуда Николаевскую железную дорогу не построили, торговый путь через Мсту шел, судоходная река. Что по ней только не переплавляли — даже слонов, жирафов и тигров в клетках, когда Московский зоопарк в Петербург переезжал. Здесь история на каждом изгибе реки чувствуется — а уж какая Мста на Пасху торжественная: выше по течению равнинная, лирическая, ниже — бурная. Вам бы по горной Мсте сплавиться — сюда за этим специально приезжают.

Многие в Боровичи приезжают изучать местные церкви. А вы, я слышала, эти церкви восстанавливаете.

Не только я — общиной скидываемся. Кто сколько может. Я и образы для наших церквей делал. И вот поклонный крест мы замыслили в Опеченском Посаде. Мы ведь начинаем забывать, какие у нас тут вокруг Боровичей были святые места — часовни, источники. Все действующие были, везде люди Богу молились. И вот мы собираем информацию о намоленных местах по всей области и свозим оттуда по камешку. Название места высекаем на камне и складываем к поклонному кресту. И народ потихоньку присоединяется к нашей инициативе. А еще историк Михаил Дунаев в петербургских архивах информацию ищет: из Боровичей-то вся документация была с революцией вывезена, у нас тут история только с 1917 года началась.

Ваши работы можно увидеть в церквях Боровичской епархии?

Для церкви во имя Толгской иконы Божией Матери я исполнил образ Богородицы Толгской. Для храма Святых Великомучеников Флора и Лавра в селе Великий Порог — образ Спаса. А в Успенском храме в Опеченском Посаде можно увидеть скульптурный образ Нила Столобенского — эту работу мы сделали вместе с сыном. Я вот больше по камню, а Денис за дерево взялся — реставрация, лесная скульптура, детишек учит столярному делу.

Бобер томится

Вы многовнучатый дед?

Совершенно верно! Детей у нас с женой трое, а внуков — шестеро: у дочки один, у сына пятеро.

А в Опеченском Посаде были вековые деды, которые вам свои знания передавали, про чудеса рассказывали?

Ой, были. Сколько народа ушло мудрого, убогого. А сейчас неразбериха: мудрость умом заменили. И важно: у верующего человека нет понятия «чудо». Есть благодать Божья. Если ты на правильном пути, тебе коридор открывается, как дорога широкая и светлая. А чем больше извилины в ход идут, тем тропинка уже и горизонт не виден.

Мы вот сидим в вашей мастерской в Житине, пьем чай с пирожками. Метель. Яблони в снегу. Рабочая обстановка! А в пост здесь, кстати, как работается?

Собранно, аскетично. Состояние самоуглубленное, а это как раз то, что надо. Как можно делать образ и не думать о Боге?

А музыку слушаете, когда под микроскопом миниатюры вырезаете?

Бывает! Классика лечит и углубляет, безусловно. Сначала ищешь свое, пытаешься что-то особенное найти. А потом понимаешь: елки-палки, не надо никаких пинк флойдов, когда есть Моцарт.

Я смотрю, у вас здесь в мастерской и печь с лежанкой. Готовите на печи?

Бобра в чугуне.

Целый бобер?!

Щи бобровые.

А, щи! Бобер, смотрю, популярное мясо.

А вы представьте: выкладываешь чугунок листиками сала. Закладываешь бобрятину. Мясо нежное, постное. Потом капусточку. Потом свеколку — если не щи, а борщ. Угольки разгребаешь, вкатываешь чугунок, угольки обратно сгребаешь. И бобер томится, томится, томится, томится. Когда забулькает — специи доложить. И опять бобер томится. А как печь остынет, угольки погаснут — вот вам и удивительный борщ. Во рту тает.

Комментарии (0)