Петербуржец «через не хочу» — десять лет назад Николай Максимович Цискаридзе возглавил Академию русского балета имени Вагановой, обосновался на наших топких берегах и стал еще одним символом города. Двойной юбилей — свое 50-летие и 10-летие на посту ректора — он отмечает в трудах: показал премьеру двух «Щелкунчиков» в собственной авторской редакции (постановку для театра Якобсона на сцене БДТ и спектакль воспитанников академии в Мариинском театре и Государственном Кремлевском дворце), а еще выпустил второй том бестселлера «Мой театр» — книгу воспоминаний, предельно честно и захватывающе рассказывающую об изнанке балетного мира и трогательно — о его легендах. Казалось бы, рано писать мемуары, но за 50 лет у Цискаридзе накопилось историй на длинную серию ЖЗЛ. Впрочем, и сам он вписан в этот пантеон. Ксения Гощицкая отправилась в академию на прием, чтобы узнать, как это — работать звездой.

У человека, который прошел Петербург, стальные нервы

В декабре вы отмечаете 10-летие вашего назначения ректором Академии русского балета имени Вагановой. И сначала в этой градообразующей институции вам были совсем не рады. Как вы здесь вообще оказались?

Я рассматриваю свое пребывание в академии так: я пришел в момент, когда надо было подлатать дыры в огромном корабле, чтобы он и дальше продолжал движение по своему курсу. Я стал капитаном этой махины, хотя никогда этого не хотел, но все убеждали меня, что я и только я должен сберечь культурную ценность такого масштаба. Специально для этого я получил еще одну профессию к своему педагогическому образованию — окончил Московскую юридическую академию по специальности «магистр трудового права».

И вы сберегли и преумножили?

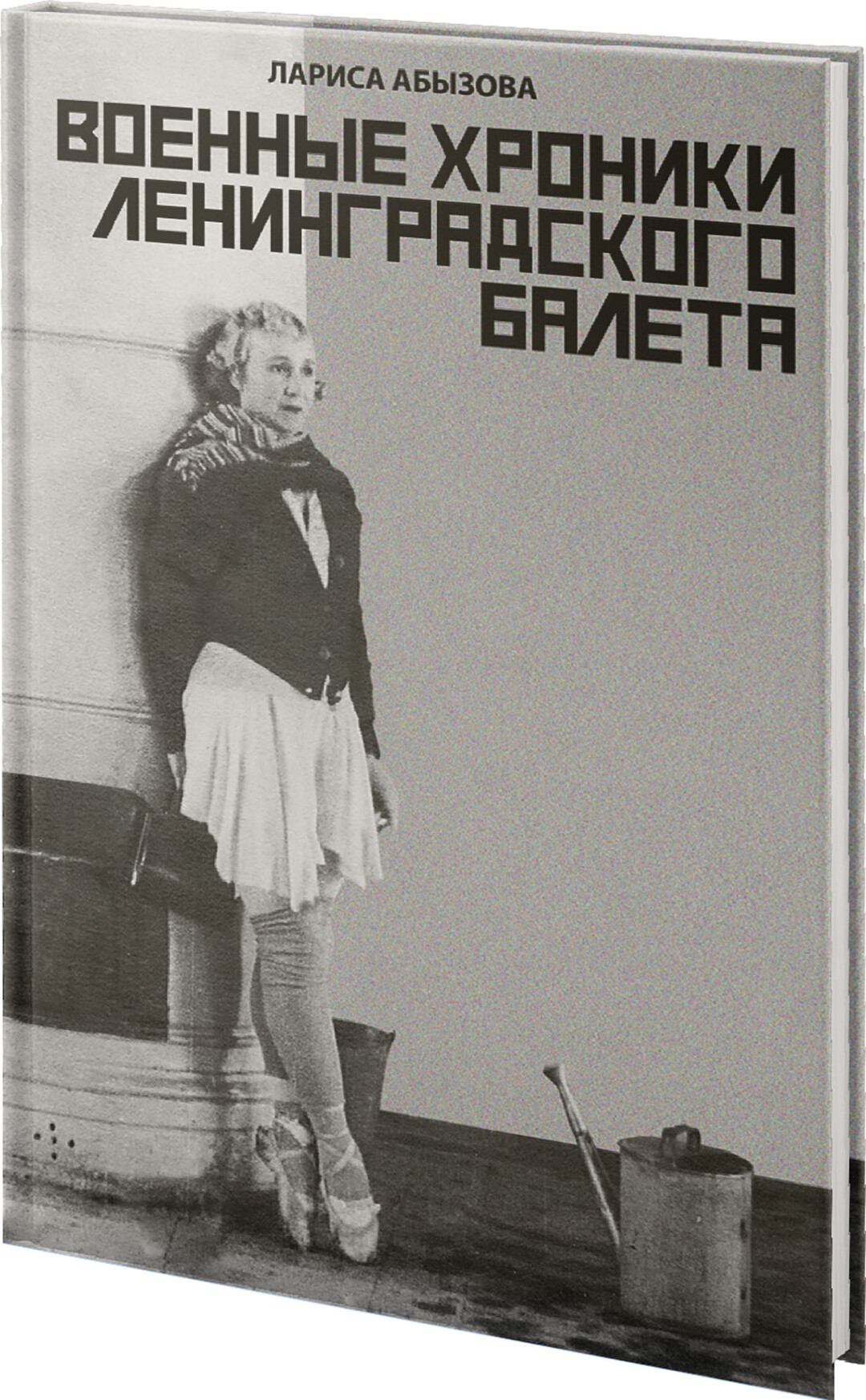

О достижениях на этом посту должны говорить другие. Я лишь отмечу, что для меня знаковым было возрождение кафедры балетоведения после 10-летнего забвения, организация издательского дела по выпуску униальных книг, богато иллюстрированных и по-типографски великолепно выполненных, и открытие мемориальной доски Мариусу Ивановичу Петипа на стене здания академии. Конечно же, мне очень повезло: я приехал в город, где никто не любит варягов, а ко мне достаточно быстро привыкли и теперь все вокруг рады. У человека, который прошел Петербург, стальные нервы.

Педагогическую систему в России штормит: родители начитались психологической литературы по воспитанию и теперь всегда прав не преподаватель, а ребенок. Как с этой тенденцией обстоят дела в академии? Когда меня выгнали из Вагановского, еще можно было бить учеников палками по ногам. Обидно, но балет, в первую очередь, это дисциплина. Что-то изменилось?

Конечно, сейчас такое невозможно. Но в остальном система изменилась не так сильно. И уж точно родители все так же слепо верят в гениальность своих детей. Если мне звонят и просят посмотреть «способного ребенка», значит, таланта я, скорее всего, не обнаружу, и исключения только подтверждают правило. Помню, когда я заканчивал Московское хореографическое училище, у мамы случился инсульт. Между зданием школы и нашим домом был сквер, где постоянно ошивались родственники двоечников и бездарей; мама там каждый день гуляла, чтобы побольше быть на воздухе. И люди с ней все время заговаривали, не зная, кто она. Так мама узнавала от них все сплетни обо мне, о себе, какая она взяткодательница, и по чьим (все время разным) протекциям я поступил. И все равно она включалась и то и дело просила меня узнать, почему такой-то или такому-то оценки несправедливые ставят. Я выяснял: «Мам, это самый бесталанный ученик, его держат из милости». Но все грезят о сцене.

В чем заключается такая популярность балета? Это же дичайший труд.

Успех «Русских сезонов» Дягилева породил настоящий бум на балет, в 1910-х в академию стало не пробиться из-за толпы поступающих, каждый день кто-то приезжал с какими-то ходатайствами от великих князей, это очень смешно описано у Теляковского (в книге «Воспоминания. 1898– 1917». Владимир Теляковский — последний директор Императорских театров. — Прим. ред.). Так обстоят дела и по сей день. Кстати, академия была основана в 1738 году как «Танцевальная Ея Императорского Величества школа», позднее – Императорское Петербургское театральное училище, куда поступали бастарды и дети театральных работников, часто крепостных. Например, Агриппина Ваганова родилась в семье капельдинера Мариинского театра. Жили бедно, и отец, как служащий в Императорском театре, пристроил дочь в училище, хотя она не отвечала балетным канонам.

Тем не менее самая большая слава пришла к училищу, когда в нем стала преподавать Ваганова?

Да, после революции училище было разделено на школу актерского мастерства, а также балетную школу, где, покинув сцену Мариинского театра, и стала преподавать гениальная Ваганова, автор собственной педагогической системы и методики «Основы классического танца», по которой до сих пор учится весь мир.

Про что для вас эта методика?

Про дисциплину, которую я рассматриваю как границы — стараюсь их поставить своим детям. Они знают, что вне класса я их обожаю, но в классе я больше люблю балет. Когда я был ребенком, мама меня наказывала, могла даже выпороть, на что я не обижался, потому что знал — меня любят безгранично, просто до невозможной степени. Но были расставлены четкие границы, за которые нельзя было выйти ну никак. Мне не говорили: «Не кури!» Наоборот, хочешь — пожалуйста. Но я не переносил сигаретный дым и все время жаловался, что приходят гости и курят. Мама парировала: «Это мой дом. Будет у тебя свой дом — будешь там распоряжаться». Вот так и в моем классе — мои правила.

В этом году вы впервые взяли класс девочек. Не видите потенциальных будущих премьеров?

Я достаточно много в школе отработал с мальчиками. Первый мой выпуск в Академии Вагановой был в 2017 году. И потом, после Миши Баркиджиджи — выпуск 2019 года — тяжело учить кого-то другого: у меня был такой замечательный класс! Миша, Дима Соболев, Аарон Осава-Горовиц, Марко Юусела — не только довольно крепкие физически, но и очень способные ментально. Это было счастье, единение, хотя на них я тоже ругался. А все следующие — такой провал. Какой Моцарт, какая музыкалность! Котлеты и... Даже непонятно, что еще им интересно, кроме котлет. Безынициативное поколение. Очень меня расстраивает.

Вы перенимали искусство балета у великих учениц самой Агриппины Вагановой: занимались у Галины Улановой, были, как вы сами выразились, «внуком и подругой» Марине Семеновой, общались с Нинелью Кургапкиной, первой партнершей Нуриева и Барышникова в Мариинском театре. А теперь, оставив сцену на пике и в статусе легендарного танцовщика, сами пошли преподавать, хотя ректор — скорее руководящая должность. Вам не хватает талантливых педагогов?

Есть выражение «хороший артист может не быть хорошим педагогом». Это не совсем так. В балете существует иерархия. Артист кордебалета не может учить будущих премьеров. Если ты не готовил большие роли, на своей шкуре не ощутил, что происходит с телом к концу четвертого акта, то ты не можешь знать, как распределить силы. Как может готовить Раймонду «солисточка», которая никогда Раймондой не была, а станцевала вариацию — и убежала? При этом любую приму поставьте в кордебалет — она через десять минут упадет в обморок, это совсем другая нагрузка. И вроде бы профессия одна, а суть разная. Надо быть гением, как Ваганова, которая начала танцевать главные партии очень поздно, практически перед завершением карьеры, но была «царицей вариаций». Она так переплавила свой опыт, что вырастила поколение исключительно прима-балерин и солисток. Что касается коллектива академии, то выбор педагогов у нас строжайший, мы мало кого берем. И да, кризис гигантский, но мы пока справляемся. У нас прекрасные преподаватели, работающие много-много лет в академии: Галина Еникеева, Людмила Комолова, Галина Башловкина, Марина Васильева, Людмила Ковалева, Ирина Желонкина, Фетон Миоцци, Андрей Ермоленков, Алексей Ильин — всех не перечислить. А художественное руководство осуществляет Жанна Аюпова, кстати, ученица Нинели Кургапкиной.

Последние 30 лет в России в балете нет художественного руководства

Как будто кризис касается не только преподавания, но и репертуара. Поставить в 2022 году в Мариинском театре три акта и девять картин «Дочери фараона» Петипа с ростовыми фигурами львов, обезьян и верблюдов, когда в Пале Гарнье идут новаторские спектакли Кристал Пайт и Акрама Хана — разве это не ретроградство?

«Дочь фараона» — шикарный спектакль. Но в нем важно не столько то, кто его поставил, сколько то, кто его репетировал. Сложность «Дочери фараона» в обилии пантомимных сцен, которые артисты не умеют изображать. В классическом балете урок актерского мастерства до 1960-х так и назывался — «пантомима». Это как немое кино — все утрировано. Когда я стал работать с Улановой, она меня учила, как пантомиму сделать оправданной. Если не вложить в движение чувство, интеллект, глубину, оно выглядит настолько глупо! Мне грустно от того, что сейчас на сцене человек просто машет руками, не совпадая с партнерами и не транслируя мысль зрителю. Да и зритель другой, с иным темпоритмом восприятия, далеким от XIX века, когда Петипа создал этот балет. «Дочь фараона» имеет право на существование, если его очень хорошо подготовить и правильно подобрать состав.

Кто должен объяснить артисту, какое чувство стоит за каждым движением: педагог или худрук?

Конечно, педагог. Мне невероятно повезло. Если бы не было Улановой и ее бесед со мной, я не знаю, что бы из меня выросло. Сегодня примы меняют цвет пачки и корону и не понимают, что у Глазунова и Чайковского разная музыкальная плотность, которая требует разного исполнения одного и того же движения. Худрук управляет процессом всей постановки, его задача — не допустить искажения материала.

Я недавно смотрел «Спартака» в Большом — на сцене все было не так: диагонали неправильные, разводки неправильные. Я даже подумал: «Ну не может такого быть, я что-то путаю», — взял пленку и посмотрел премьеру 1972 года. И оказался прав: не совпадает ничего, музыкальные акценты смещены, рисунок смещен. Спектакль неузнаваем. Это вина худрука. Такое ощущение, что на сцене не патриции, гетеры и римские матроны, а приезжие с площади трех вокзалов. В балете важны мельчайшие нюансы, например, как именно матрона смотрит на гетеру, ведь та ей не ровня, и это обязательно считывается на языке тела. Но мой ученик сказал очень правильную вещь: «Это знаете только вы». Печальная история.

Почему так произошло?

Последние тридцать лет в России в балете нет художественного руководства. Я говорю про все театры нашей страны: с начала 2000-х «эффективные менеджеры» все «похерили». Объясню, как это работало раньше. Была в Большом театре замечательная народная артистка. Как-то она решила поехать в город своего детства и исполнить спектакль, который раньше не танцевала. Ей позвонил Григорович (артист, хореограф и педагог Юрий Николаевич Григорович был главным балетмейстером Большого театра с 1964-го по 1995 год. — Прим. ред.) и сказал: «Если посмеешь исполнить репертуар, который не исполняешь в Большом, обратно можешь не возвращаться». Он, как художественный руководитель, нес ответственность за то, что артистка его труппы не могла кое-как выйти и что-то станцевать, потому что она прежде всего артистка Большого театра.

Когда Григорович распределял роли, можно было убиться, но не твое амплуа тебе не достанется, будь ты хоть трижды премьер. На моих глазах к нему подошла очень именитая артистка и попросила в «Спартаке» роль Эгины, хотя всегда танцевала Фригию: «Юрий Николаевич, можно я приготовлю и покажу...» — он сразу: «Нет. Вы — Фригия», — и тихо ушел. Пока я взрослел, долго думал: почему же Григорович ответил отказом? И понял: дело в том, что психосоматика той артистки была созвучна определенной роли, определенному музыкальному полотну. Это видение сейчас уничтожено. Принца Зигфрида, принца Дезире (партии в «Лебедином озере» и «Спящей красавице». — Прим. ред.) дают кому угодно, даже некоторым моим ученикам, которым я честно говорил: «Ты не можешь это исполнять, это просто не твое, а не потому что я к тебе плохо отношусь». Я же не выходил в «Дон Кихоте» и «Спартаке»! Потому что не мог! И я это прекрасно понимал.

Получается, важна адекватная оценка себя?

Я уверен, в любой профессии мастер знает прежде всего то, что он не сможет сделать. Я раньше пытался объяснять это ученикам, потом пару раз получил, фигурально выражаясь, по морде и подумал, зачем я тяну их за уши в рай. Они говорят, что это их жизнь — и действительно. Меня отключило.

Как-то я был в компании, которая собиралась на «Ивана Грозного» в Большой. Называют мне имя исполнителя сольной партии, а это мой ученик. Музыка Прокофьева! Артист настолько должен соответствовать этой плотности материала, чтобы его энергия была созвучна с музыкой Сергея Сергеевича, перелетала через оркестровую яму и долетала до зрителя. А я-то знаю, что там даже «Муму» не прочитано. И я говорю моим приятелям, что мне их жаль — спектакль-то сам по себе очень хороший.

В вашей книге «Мой театр» вы описываете, как хореограф Ролан Пети отказал в роли в балете «Юноша и Смерть» приме, потому что «у Смерти должны быть ноги!». Связан ли нынешний мискастинг с тем, что авторы классических балетов постепенно уходят из жизни и больше некому отстаивать абрисы?

Нужен автор. Когда уходит автор — труппа не развивается. Должен приходить следующий. Все как в моде: вот был Юбер де Живанши.

И он создал для вас костюмы к балету «Жизель»!

Да, я отдал их в дар Театральному музею Петербурга. Юбер, он ушел, но его дом остался. И теперь, покупая Givenchy, мы понимаем, что хотя с Юбером эта вещь ничего общего не имеет, существует наследие бренда. А вот Пьер Карден, уходя, сказал, что без него дома не должно быть. Так и со спектаклями.

Узнать, что Черниговская читает книгу «Мой театр», — уже госпремия

Зачем вы ходите на балет? Что вас вообще может удивить? Если что-то может.

Я зритель со стажем, я не хочу видеть плохое. Я себя приучил никогда не пить плохой чай, не смотреть дурные спектакли и не делать то, что мне не доставляет удовольствия.

Татьяна Черниговская бы одобрила. Она примерно так и говорит: «Не общайтесь с дураками, не слушайте плохую музыку и не смотрите тупые фильмы — это засоряет мозг».

Вы знаете, я от нее на днях получил невероятно приятный отзыв о моей книге. Узнать, что Татьяна Владимировна ее читает, — уже госпремия. Что касается балета, то я смотрю его так: хорошо — порадуюсь, нет — вернусь домой и посмотрю что-нибудь хорошее, чтобы поскорее забыть. В балете я хочу увидеть хорошо сделанную роль. Артист без роли — спортсмен. Обо мне когда-то невольно заговорили, потому что я в романтический репертуар помимо техники привнес что-то свое. Я не против всех новых мальчиков и девочек, но они должны надеть на себя роли, а они этого не делают. За десять лет не появился Щелкунчик, о котором заговорили бы серьезно. Говорят: «Этот неплохой, а этот не очень», — а сенсационного нет. Знаете, было забавно — в октябре 2023-го у Ульяны Лопаткиной был 50-летний юбилей, и я выложил ссылку на нашу с ней «Баядерку». Так вот ученики мне написали, что после всех «Баядерок», что они видели воочию, на этой записи как будто танцуют люди из космоса. Когда вы произносите: «Лопаткина», — вы вспоминаете в первую очередь роли. Какие роли вы назовете у танцовщиков нового поколения?

Пожалуй, Спартака Ивана Васильева, хотя он не из нового поколения.

Вот про Ивана расскажу вам! Меня очень долго уговаривали станцевать Дон Кихота, но я сказал твердое: «Никогда». Через несколько лет я попал на репетицию этого балета к выдающемуся танцовщику и педагогу Юрию Владимирову, он как раз занимался с Иваном (которому еще и очень повезло попасть в гениальные руки!). Я прямо залюбовался легкостью исполнения Васильева, а про себя подумал: «Какое счастье, что я никогда эту партию не танцевал». Во- первых, я могу смотреть со стороны и насладиться, во-вторых, у меня не возникает ни ревности, ни зависти. Естественно, я не смогу, как Васильев: у Ивана вся нога как моя голень, смешно даже сравнивать: другое строение, другой рычаг и совсем другие возможности. У него хорошая энергетика — видно роль.

Что необходимо знать танцовщику, чтобы стать премьером?

На себя надо смотреть трезво. Я детей учу, чтобы они смотрели на себя глазами врага, потому что балет всегда подразумевает недовольство собой.

Моя мама была педагогом. Она меня родила по советским меркам поздно — в 42 года. Когда я начал взрослеть, ей было около 50. С какого-то момента меня все стали постоянно хвалить — конечно, такие данные у ребенка. Но как физика-математика по профессии, маму ножки и прыжки не интересовали, ее интересовали мозги. Она знала мой характер, знала, что я люблю похвалу, и все время меня осаждала: «Никочка, артист — это не профессия!» Это она повторяла постоянно. «Хореографическое училище — это стыдно, надо получить профессию». Теперь у меня два высших образования. Еще мама говорила: «Если Инварт не вымоет подъезд — будет плохо всем нам, а пошел ты танцевать или нет — никому от этого лучше не станет». Это сильно меня приземляло до тех пор, пока я наконец не понял, как создать в танце такую эмоцию, которую будут вспоминать спустя много лет.

То есть решает не безупречная техника исполнения?

Я был свидетелем такой истории. Мы были на гастролях, и для одного взрослого артиста, с которым я очень дружил, это были последние выступления перед завершением карьеры. Когда я шел на спектакль своего друга, то сильно волновался, там были очень сложные штуки — не всякий молодой выполнит, но он очень достойно справился. И меня потрясло, какой от него шел поток энергии – зрительный зал визжал и орал. На следующий день тот же спектакль танцевал молодой артист, очень техничный. Отправляясь смотреть юного чудо-технаря, который мог сделать такие сложные элементы, как никто, я подумал: «Наверное, публика разнесет сегодня здание от восторга». Зашел в зал, опять солдаут — ну, точно, сейчас будем по восемь минут аплодировать за каждый шаг. И был в шоке: заканчивается вариация — дежурные аплодисменты, никаких эмоций. Парень делает чудеса техники, а энергии от него ноль. Зритель, в отличие от меня, балетного, не реагирует не на двойные, не на тройные прыжки, он реагирует на эмоцию. Вот так танцовщиков, которые просто хорошо крутили и высоко прыгали, никто не вспомнит, даже соседи по подъезду.

Вспомнила из молодежи! Балетные ломают копья за Машу Хореву, противники пеняют ей за техничность в ущерб эмоциональности. А вы что думаете?

Я наблюдаю эту девочку с детства и могу сказать, что от нее хотят больше, чем время пока позволяет. Нельзя есть помидор, который не созрел. В балете есть еще такой сложный момент, как внутренняя зрелость. И это очень индивидуально. Технически меня можно было выпустить в «Щелкунчике» в 18 лет — редкий материал, феноменальные данные, но Григорович сделал это, когда мне исполнился 21 год — для роли надо созреть.

Трагедия настоящего времени в том, что новое поколение хочет всего и сразу. Кто-то уже сто пятьдесят интервью дал, а там еще мысли нет, чтобы разговаривать. Или книги пишут. Я дал первое интервью на телевидении, будучи заслуженным артистом России. И звания нам давали за роли, а не по знакомству, как сегодня.

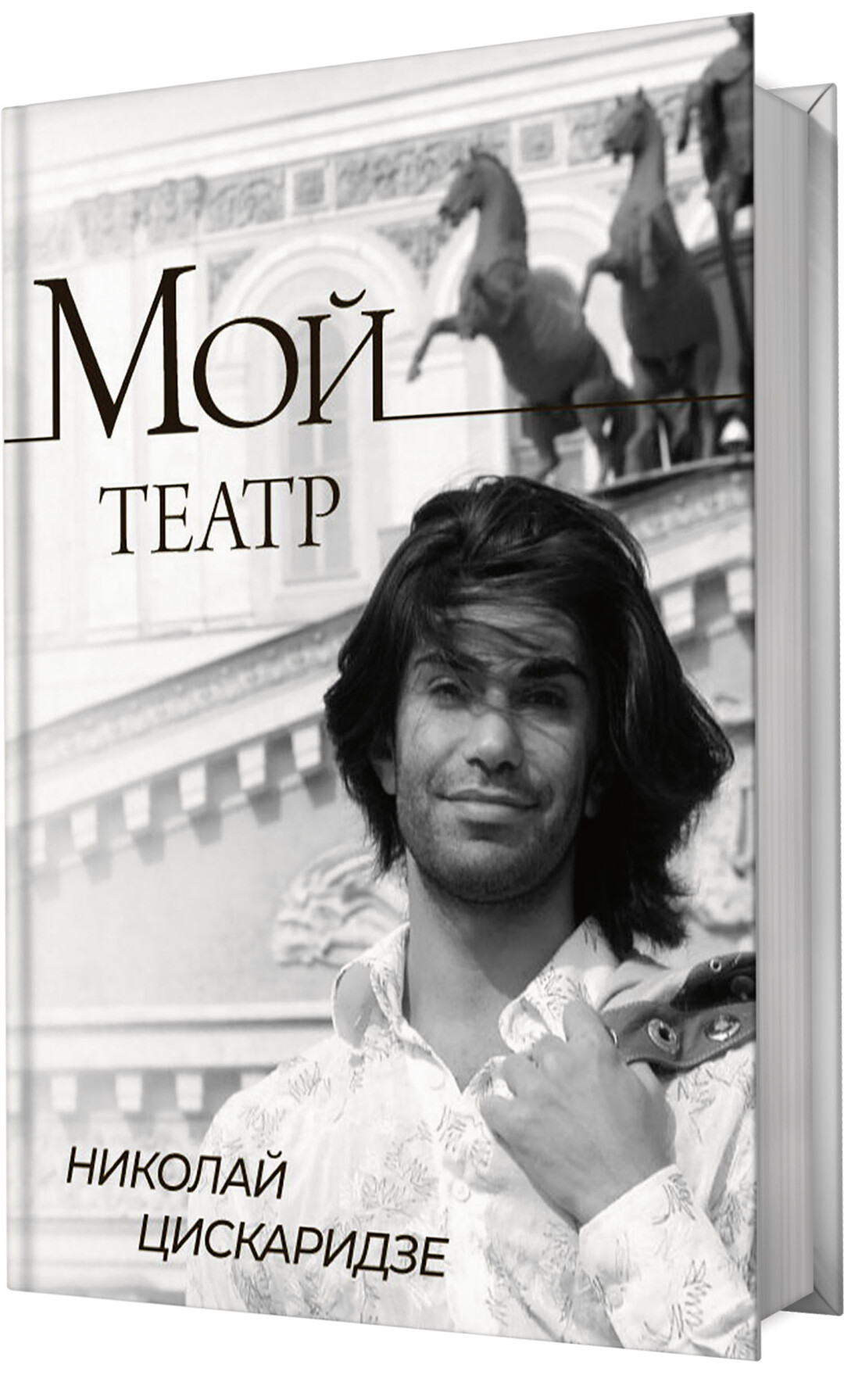

А моя первая книга вышла в этом году. Сделать «Мой театр» меня сподвигла мой педагог по истории балета Ирина Павловна Дешкова и еле-еле уговорила наша руководитель пресс-службы Галина Петрова, взявшись помогать редактировать книгу. Я отбрыкивался! Что я буду рассказывать? Кому это интересно? Но они убедили меня.

«Мой театр» стал бестселлером. Два дополнительных тиража все-таки убедили вас в необходимости выпустить вторую часть? Ведь в первом томе все заканчивается на самом интересном месте: вы получили травму колена и уходите со сцены. А дальше?

Я, конечно, очень счастлив получить такое количество откликов. И да, второй том вышел только что в декабре. Он охватывает период с 2003 года до моего назначения ректором академии.

Николай, поздравляю вас с неудачно исполненным спектаклем!

Вы стали, пожалуй, самым медийным человеком из балетного мира в России. Как это произошло?

Впервые я попал на телевидение в 1997 году и только потому, что я заменил коллегу — мой более старший товарищ не смог приехать на прямой эфир ток-шоу «Моя профессия». Мне позвонила редактор канала и спросила: «Николай, вы можете нас выручить?» И я ответил: «Конечно!», — мне все это было очень интересно. Я выступил, и все вдруг обнаружили, что мальчик может разговаривать. Меня стали приглашать.

В 2001 году Юрия Григоровича и меня позвал на свою программу Александр Любимов, на тот момент первый заместитель генерального директора ОРТ/Первого канала: поводом стало возвращение Григоровича в Большой театр. Но у Юрия Николаевича что-то случилось, и я оказался единственным спикером. После этого выпуска Любимов пригласил меня стать его соведущим. С тех пор в телевизоре я постоянно.

А соцсети на вас каким-то образом повлияли?

Я вышел в соцсети благодаря пандемии. В том числе изучал публикации, тэгнутые академией. Я нашел здесь столько одаренных детей, что выписал себе списочек и пошел смотреть всех воочию после снятия карантина. Оказалось, «крокодил на крокодиле крокодилом погоняет».

Что такое соцсеть: неважно, как ты танцуешь, поёшь или играешь — важно, как ты преподнес это событие. Это такая обманка! Я все отключил, решил, что хватит. Захожу, только когда мне не хочется в театр, но хочется составить мнение об артисте — теперь же все выкладывают выступления. Еще в соцсетях появились рассуждающие о балете. Я иногда читаю их заметки и комментарии и прихожу в ужас от степени непонимания того, что происходит на сцене. Кто-то дружит с артисткой и пишет, какая она гениальная и уникальная, хотя та танцует вполноги. Мои поклонники, наоборот, могли мне сказать: «Николай, не надо вам эту роль исполнять, это не ваш репертуар». А теперь: выходит коротконогая, короткорукая, выступает в партии, где по линиям нужны длинные руки и ноги. А ей пишут: «Боже! Это было незабываемо!» Как такое возможно?

Почему так сильно упал уровень подготовки публики?

Понимаете, раньше была целая плеяда людей, которые постоянно ходили в театры, что в Мариинский, что в Большой, что в БДТ. У каждого артиста были свои поклонники, которые друг друга знали, общались и дружили. Во времена отсутствия интернета театры были местами встречи единомышленников, своего рода социальной сетью. Вишневская бесподобно описала этот момент в своей книге («Галина. История жизни» — автобиография великой оперной певицы и педагога. — Прим. ред.): в зале есть некоторое количество человек, для которых мы и выступаем. Они видели нас вчера, позавчера, во время дебюта и знают нас сегодня. Они всё отмечают: когда удачный период, когда менее удачный. Сейчас этой публики в театре не существует. Круг тех, кто ходил в театр как на работу, сильно сузился.

Когда я учился в Московском хореографическом училище, то почти каждый вечер после репетиций проскальзывал во время спектакля на верхние ярусы Большого театра — капельдинеры меня пускали в любую ложу, и я пользовался этим. Хорошо помню одну меломанку, даму в возрасте: мне было лет 17, а ей за 60. Она регулярно много лет подряд стояла в одной и той же ложе почему-то с неизменными авоськами в руках. Думаю, дружила с капельдинером, которая ее и проводила. Я любил за ней наблюдать.

Таких персонажей было много, и они точно знали, кто докрутил, кто не докрутил, кто дожал ноту, кто не дожал, кто кому брат и сват. Среди моей публики были те, кто знал меня со школьной скамьи и проводил со сцены. Например, Нина Ивановна Матушевская, петербурженка-блокадница, приезжала в Москву на мои спектакли, когда я был ребенком, потому что ее подруга видела меня в МХУ и порекомендовала за мной следить. С ней мы ушли на пенсию, с ней я стал ректором — сейчас ей хорошо за 90. Или был такой балетоман с огромным чувством юмора, директор крупного завода в Москве, мой поклонник. Когда я выпускался, он сказал: «Черный козлик стоит внимания». Однажды я был не на высоте и на следующий день получил от него телеграмму: «Николай, поздравляю вас с неудачно исполненным спектаклем». Мне было так стыдно, я просто описать не могу. Так еще он это хитро сформулировал, что наконец-то я достиг того уровня, что могу себе такое позволить. Хотя когда я смотрю этот спектакль, то понимаю, что сейчас так удачно не танцуют, как я тогда «неудачно». До того, за что мне было стыдно, не могут даже дотянуться. Вот это обидно.

Я придумал себе девиз: «Я работаю звездой»

Всю жизнь вы общались и дружили с легендами, а теперь и сами стали легендой. Как вам живется на Олимпе?

Я не считаю, что нахожусь на Олимпе. Мой кумир Мария Каллас говорила: «Есть Мария, а есть Каллас — и это два разных человека». Существует большая разница между Николаем Цискаридзе и Никой. Нику знает очень узкий круг. Друзья смеются: Ника не любит двигаться, встречаться, общаться, может не выходить неделями из дома, и ему не становится скучно. Когда появились смски, было такое счастье! Можно не разговаривать по телефону! Это совсем не похоже на картинку, которую видят все.

Я придумал себе девиз: «Я работаю звездой». Хотите — отработаю так, как мало кто сможет. Но я умею это выключать — и мне становится очень хорошо. Помню, поздним летним вечером я бежал по коридору академии. В белые ночи очень красивое освещение, и закатный луч вдруг ударил по портретам, которые висят на стенах нашей академии. И я вдруг осознал, что среди них есть мой. С одной стороны, это хорошо: я себе сделал имя, даже если кто-то захочет его вымарать — будет очень сложно. А с другой, это такая ответственность!

Как вы ее ощущаете?

Однажды я выступал на гастролях в зале, где ведущий концерта вслух со сцены объявлял состав. Я стоял в кулисе и услышал: «Исполняет Народный артист России, лауреат государственных премий...» Мне так страшно стало, прямо холод по спине. Людям объявили, что к ним сейчас выйдет чуть ли не мессия. И все, нет права на ошибку. Пока ты простой хороший Коленька Цискаридзе, можно подпрыгнуть на пируэте или что-то не докрутить. А тут все, выходит народный артист.

Но ведь невозможно жить все время «на отлично», оправдывая все ожидания. Кому-то вы все равно не понравитесь.

Как-то я совсем еще молодым человеком ехал в метро и услышал разговор о себе: компания обсуждала новичка-грузина в Большом театре, были хорошие слова, были не очень. Я стоял рядом, и они не подозревали, что я и есть объект их дискуссии, потому что по юности был незаметный и одет достаточно скромненько. Тогда я и понял слова мамы: «Когда артист уходит из театра, он должен снимать костюм».

Я давно живу, не обращая внимания ни на что. Со сплетнями бороться совершенно бесполезно, можно быть только выше этого, тогда любой камень, брошенный в тебя, будет пьедесталом для твоего памятника. Злость, крики, обвинения — все это на меня льется и льется. Трагедия зачинщиков в том, что обо мне говорят гадостей в десятки раз больше, чем о ком-либо, но ко мне ничего не прилипло и не прилипнет. У меня есть такая способность: я могу пройти так, что меня никто не заметит и не узнает, а могу так, что вокруг меня моментально соберется толпа. Это раздражает многих моих коллег. Кстати, в юности я вырезал и приклеивал на стену разные изречения, в том числе «И это пройдет» Соломона. Ведь и лошадиный зад станет популярным, если его каждый день показывать по телевизору.

Но вы не просто популярны, скорее всенародно любимы.

Нельзя путать популярность и предназначение. Я много общаюсь с действительно великими людьми, артистами — все они очень стеснительные люди. Их выбор профессии был обусловлен тем, что им легче сыграть кого угодно, только не показать себя. Мама меня как-то озадачила: «Для кого поют птички?» Я задумался: «И правда, для кого. Для меня?» «Нет, для себя, а ты счастливый человек, раз можешь наслаждаться их пением». Миссия — когда человек делает что-то для себя, а наслаждаются миллионы.

Идея и постановка ЯНА МИЛОРАДОВСКАЯ

Фото ВАЛЕНТИН БЛОХ

Текст КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ

Стиль ОЛЕГ УЛЬЯНОВ

Визаж и волосы АЛЕКСЕЙ РАДЧЕНКО

Свет ВАСИЛИЙ КАБАЙЛОВ и ПАВЕЛ ЗНАМЕНСКИЙ, SKYPOINT

Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА

Ретушь ЖАННА ГАЛАЙ

Комментарии (0)