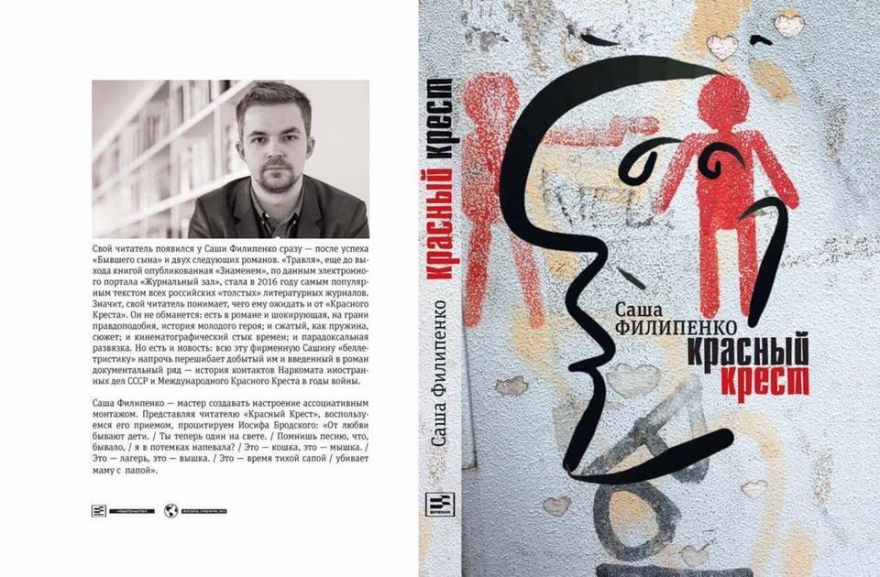

Писатель и наш номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Саша Филипенко выпустил новый роман «Красный крест». С разрешения автора мы публикуем отрывок.

Кровать — вот то редкое место, где счастливый советский человек иногда и без страха (если человек этот жил в своей собственной, а не коммунальной квартире) мог спокойно поговорить с близким. Натянув на голову одеяло, Лешка шептал, подражая акценту товарища Сталина: «Все здесь должно стать новым! Новый человек, преисполненный новым героизмом, будет совершать новые подвиги ради новых дней, новой музыки и новой литературы. Новые законы, новые чувства и новые порядки нужны нам для того только, чтобы новое поколение советских людей смогло беспрепятственно вступить в новую эру и начать производить совершенно новое, доселе невиданное и исключительное по своему качеству и сорту дерьмо!»

Они хихикали, целовались и в миг этот заблуждались, будто все еще может обойтись...

— Вы не поверите, но Москва мне нравилась. Время было страшное, но я почему-то считала, что ситуация вот-вот изменится.

«Ты неисправимая оптимистка!» — целуя ее в лоб, часто повторял муж. А что? А почему бы и нет? Разве мы чувствуем времена? Разве кто-нибудь представляет себе полную картину мира? Оптимистка? Да! Она была счастлива! У нее родилась дочь и был великолепный муж. О чем еще можно было мечтать? Девочка смеялась всякий раз, когда видела отца, и Татьяна понимала, что Леша — мужчина всей ее жизни. Он был веселым, но скромным, отзывчивым и спокойным. Ей нравилось, что он всегда действует и, если только есть такая возможность, — непременно молчит.

— Лешка был представителем того редкого вида, который понимает, что любовь — это прежде всего не прилагательное, но глагол. Человек поступка. Он не говорил, но делал ровно столько, чтоб я ни на минуту не забывала, что любима. Впрочем, я опять забрела не туда... Вы, кажется, спросили, почему они не арестовали меня?

Первое время они полагали, что лично ее спасает новая фамилия — Павкова. Им казалось, что забирают только инородцев: поляков, немцев и евреев. Совсем скоро теория развалилась. Из 29-й квартиры увезли русскую Машу Гаврину, из 31-й — Петра Андреевича Хрисанова. Национальность и род занятий больше не имели значения. На работу не приходили шоферы и референты, дипломаты и обыкновенные курьеры.

— Я полагаю, что, с одной стороны, следователи опирались на материалы допросов, с другой — понимали, что, посадив всех, парализуют работу целого министерства. Одним словом — не знаю. Думаю, что до меня просто не дошло. Такое бывает. Машина работает, работает, а потом бац — новая задача. Важно понимать, что главной причиной арестов была не борьба с врагами народа, а заговоры. Лес рубят — щепки летят. Выходит, в тот год кто-то просто ударил чуть выше меня.

Так или иначе, через несколько месяцев после родов Татьяна Алексеевна вернулась на работу. О, теперь это было совсем другое место! Чекисты знатно потрудились. Большинство ее новых коллег вообще не имели опыта дипломатической работы.

«Где их только понабрали?» — думала она. Ей приходилось объяснять новым сотрудникам элементарные вещи. Из-за постоянных чисток представительства в Болгарии, Испании и многих других странах остались без руководства.

— Вы даже не представляете, какой хаос творился в комиссариате! Впрочем, даже этого Сталину показалось мало. Наркома Литвинова сняли 3 мая 39-го. Пашку арестовали следующим же утром. Во время одной из наших последних встреч мы сидели в его гостиной, и когда я предложила включить радиолу, Паша вдруг отказался.

«Ребята, — тихо сказал он, — мне кажется, что теперь я живу в этом доме совершенно один...»

«Ну тем более! — с улыбкой сказал Лешка. — Чего нам тогда волноваться? Аське твоя музыка не помешает, соседи тоже жаловаться не станут...»

«Именно поэтому давайте и не будем включать...»

Думаю, Паша предчувствовал арест. Место рождения? Город Генуя. Ясно. Красный крест против вашей судьбы.

В тот вечер Павлик подарил нам номер «Мурзилки». Возвратившись домой, сев у кроватки, Леша прочел Аське стихотворение Агнии Барто:

Возле Каменного моста,

Где течет Москва-река,

Возле Каменного моста

Стала улица узка.

Там на улице заторы,

Там волнуются шоферы.

— Ох, — вздыхает постовой,

Дом мешает угловой!

Сема долго не был дома —

Отдыхал в Артеке Сема,

А потом он сел в вагон,

И в Москву вернулся он.

Вот знакомый поворот —

Но ни дома, ни ворот!

И стоит в испуге Сема

И глаза руками трет.

Дом стоял

На этом месте!

Он пропал

С жильцами вместе!

— Где четвертый номер дома?

Он был виден за версту! —

Говорит тревожно Сема

Постовому на мосту. —

Возвратился я из Крыма,

Мне домой необходимо!

Где высокий серый дом?

У меня там мама в нем!

Постовой ответил Семе:

— Вы мешали на пути,

Вас решили в вашем доме

В переулок отвезти.

Поищите за углом —

И найдете этот дом.

Сема шепчет со слезами:

— Может, я сошел с ума?

Вы мне, кажется, сказали,

Будто движутся дома?

Сема бросился к соседям,

А соседи говорят:

— Мы все время, Сема, едем,

Едем десять дней подряд.

Тихо едут стены эти,

И не бьются зеркала,

Едут вазочки в буфете,

Лампа в комнате цела.

— Ой, — обрадовался

Сема, — Значит, можно ехать

Дома?

Ну, тогда в деревню летом

Мы поедем в доме этом!

В гости к нам придет сосед:

«Ах!» — а дома... дома нет.

Я не выучу урока,

Я скажу учителям:

— Все учебники далеко:

Дом гуляет по полям.

Вместе с нами за дровами

Дом поедет прямо в лес.

Мы гулять — и дом за нами,

Мы домой — а дом... исчез.

Дом уехал в Ленинград

На Октябрьский парад

Завтра утром, на рассвете,

Дом вернется, говорят.

Дом сказал перед уходом:

«Подождите перед входом,

Не бегите вслед за мной —

Я сегодня выходной».

— Нет, — решил сердито Сема,

Дом не должен бегать сам!

Человек — хозяин дома,

Все вокруг послушно нам.

Захотим — и в море синем,

В синем небе поплывем!

Захотим —

И дом подвинем,

Если нам мешает дом!

Барто, конечно, описывала перенос дома по улице Серафимовича, а не тысячи задержаний, но слез моих это остановить не могло. Знаете, Саша, я иногда думаю, что если бы в тот вечер мы нанесли на карту Москвы точки с местами арестов — город этот напоминал бы решето...

Я смотрю в окно: небо темнеет. Повернувшись к картинам, словно перебирая карточки в библиотеке памяти, Татьяна Алексеевна перебирает холсты.

— Вот, я хочу вам кое-что показать... — она берет одну из картин и поднимает ее перед собой. Диагональю землю разрезает ночной поезд. Черно-синие цвета. Вагоны не пассажирские, а грузовые. Здесь тени и мгла. Желтый огонек освещает лишь лобовое стекло машиниста. Локомотив крохотный и тонкий — полотно большое. Я ожидаю, что соседка расскажет об этой картине, но Татьяна Алексеевна вдруг отставляет холст и, кивнув самой себе, подходит к столику. Вытащив из бумажного пакета пластинку, она включает проигрыватель.

— Теперь я и не вспомню, когда впервые услышала ее. Как-то вечером Леша пригласил меня в филармонию. Он должен был с кем-то встретиться по делам «Помполита» и решил взять меня с собой. Я замерла с первых же аккордов. Пятая симфония... Чайковский... Мне кажется, что вещь эта способна заменить любой учебник. Вся история страны в одном произведении. Если какой-то инструмент и подобен голосу этой земли, то, конечно, открывающий симфонию кларнет. Всякий раз, слушая первую часть, я воображаю, будто Чайковский написал именно обо мне. Тревожное вступление, острожные проблески надежды и торжество смерти, моделирующее в бесполезную весну. Прелюдия набата, минор драмы. Осторожные шаги маленькой судьбы в беспросветной тьме. Думаю, сам того не понимая, Чайковский написал гимн неизбежности и приближающейся беды. Через несколько минут вы, конечно, заметите, что у Чайковского мажорный финал, у Чайковского есть свет и есть надежда... может и так... может, для кого-то и есть, но только не для меня. Моя история закончилась уже в первой части...

— Могу я задать вам один вопрос?

— Конечно. Я сделаю вам чай?

— Нет-нет, я действительно скоро пойду, мне завтра рано вставать — привезут мебель и кухню...

— Так черный или зеленый?

— Ладно... черный, если можно...

— Что вы хотели спросить?

— Мне всегда было интересно: люди, которые занимают такие должности, вроде вашей, сотрудники, которые работают в министерстве... Вы ведь уже тогда все знали, да?

— Что вы имеете в виду? — копошась в ящиках, из кухни спрашивает соседка.

— Я про войну. Вы ведь знали, что начнется война?

— С Германией?

— Да.

— До сентября 39-го такая вероятность действительно была, но после пакта Молотова — Риббентропа мы как минимум начали приятельствовать. Сталин, в ответ на поздравления с днем рожденья, написал о «дружбе, скрепленной кровью».

— Это еще почему?

— Во-первых, у Германии еще не было такой возможности, во-вторых, в 39-м мы, как минимум, приятельствовали. Если вы помните — в 39-м к нам прилетал товарищ Риббентроп. Сталин в «Правде» писал о «дружбе, скрепленной кровью». Я лично рассылала по нашим представительствам в Европе список книг, которые следует выбросить. Все эти экземпляры изымались только потому, что в них плохо говорилось о нацистской партии и Гитлере лично. Я же отсылала данные немецких коммунистов, которых мы выдаем Германии. Неплохо, да? Советский Союз высылает коммунистов на растерзание фашистам! Не помню, говорила ли я вам, что НКИД в то время располагался на Кузнецком Мосту...

— Говорили.

— Так вот, на первом этаже нашего здания ютились типография и небольшой книжный магазин. Книги, в которых нелицеприятно описывался фюрер, вывезли и оттуда, то есть из самого центра Москвы. В ноябре 39-го я сидела за своим рабочим столом и перепечатывала выступление Молотова. Там были совершенно потрясающие вещи:

Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию».

Прелесть, правда? Преступно воевать с фашизмом! Наши дипломаты хорошо усвоили этот урок и, когда немецкая армия вошла в Париж, вышли поприветствовать фашистские войска. Более того, с послом во Франции случилась совсем уж абсурдная история. После того как французы объявили Сурица персоной нон-грата, парижское представительство возглавил поверенный в делах Николай Николаевич Иванов. Он был человеком прямым, настоящим коммунистом и антифашистом. Когда речь заходила о Гитлере, Иванов не стеснялся в выражениях, за что и поплатился. Прознав о том, что официальное лицо во Франции позволяет себе лишнее, Москва отозвала своего дипломата и тотчас арестовала. Иванова осудили на пять лет за «антигерманские настроения». А знаете когда? В сентябре 1941-го! Фашисты стояли под Москвой, а мы сажали своих дипломатов, потому что они плохо говорили о Гитлере.

— Бред какой-то... Значит, у вас не было ощущения наступающей катастрофы?

— Катастрофы? Разве люди способны распознавать беду? У меня подрастала Аська, был чудесный муж. Вторая мировая война? Мы заблуждались, полагая, что после ужасов Первой ничего подобного повториться не может. Нам действительно постоянно внушали, что мы находимся в кольце врагов: Польша, Финляндия, Япония, — но я чувствовала, что настоящая опасность кроется здесь, в Москве. Когда фотографию Паши Азарова снимали с доски почета, я понимала, что угрозу для меня представляют органы НКВД, а не какие-то там немцы. В 41-м, одно за другим, мы стали получать сообщения о возможном вторжении со стороны Германии, однако со временем этих донесений стало так много, что мы перестали обращать на них всякое внимание. Я хорошо помню 22 июня. В тот день у меня была ночная смена. Нам позвонили из немецкого посольства и запросили срочную встречу с Молотовым. Он в это время был у Сталина, поэтому мы связались с Кремлем, согласовали визит и перезвонили немцам. Спустя несколько часов после начала бомбардировок посол Германии Шуленбург встретился с Молотовым в Кремле.

— И вы знали, о чем они говорили?

— Конечно! Уже следующим утром Гостев, референт Молотова, все пересказал нам.

— И что он вам рассказал?

— Ничего особенного. По его словам, Шуленбург извинялся, говорил, что сам ничего не знал, что долгие годы старался наладить сотрудничество между двумя странами. Затем он зачитал Молотову теперь уже знаменитую ноту:

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры».

Молотов растерянно спросил:

«И что по-вашему означают эти слова?»

«По-моему, это война», — ответил Шуленбург.

Гостев рассказал, что после этого Молотов попытался оправдаться. Сказал, что никакой концентрации войск Красной Армии на границе с Германией не производилось. Проходили обычные маневры, которые проводятся каждый год. Молотов был совершенно ошарашен и говорил, что не очень понимает, в чем же проблема, ведь германское правительство никогда не предъявляло никаких претензий. На это Шуленбург ответил, что больше ничего добавить не может.

— И все?! Так просто?! Они собирались перебить половину Европы, и на этом разговор окончился?

— А что тут говорить? Но разговор на этом, конечно, не кончился. Впрочем, дальше обсуждали лишь технические вопросы. У Шуленбурга не было инструкций по поводу эвакуации посольства и представителей различных немецких фирм, поэтому он попросил советские власти содействовать в спасении немецких граждан. Шуленбург объяснил, что, так как Румыния и Финляндия должны выступить вместе с Германией, вывоз немецких граждан через западные границы невозможен. В связи с этим посол Германии предложил сделать это через Иран. Молотов согласился и высказал надежду, что советские учреждения в Германии, в свою очередь, не встретят сопротивления со стороны германского правительства. На том и разошлись. А нет, кажется, в конце встречи Молотов еще раз спросил: «Для чего же Германия заключала пакт о ненападении, если так легко его порвала?»

— И что на это ответил Шуленбург?

— Шуленбург ответил, что против судьбы не пойдешь...

Саша Филипенко, «Красный крест»

Издательство «Время», 2017 год

Комментарии (0)