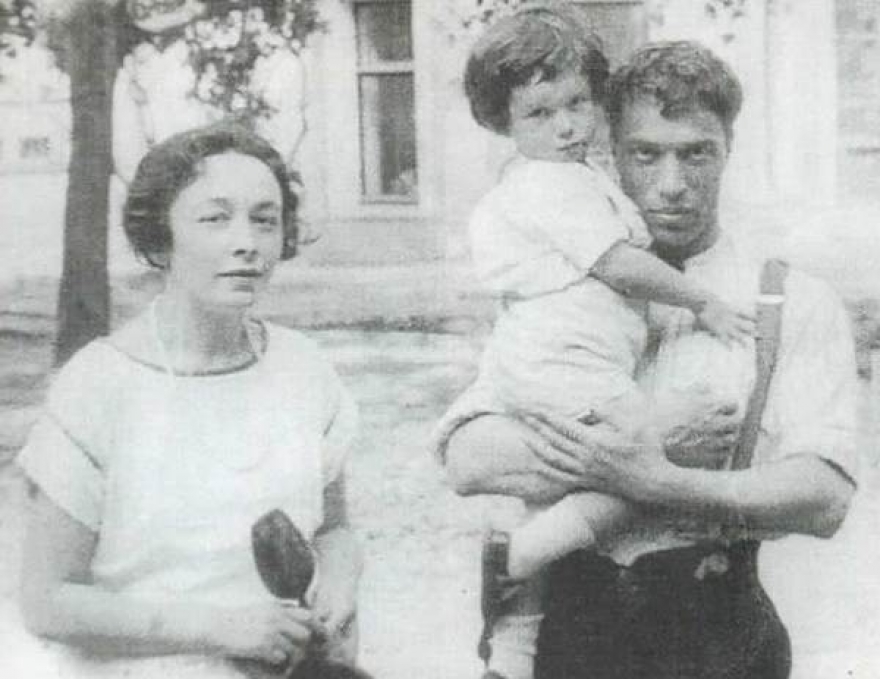

В издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» вышла книга «Существованья ткань сквозная…» – не переиздававшаяся с конца 1990-х переписка Бориса Пастернака с первой женой Евгенией (урожденной Лурье). Ее составителем стал Евгений Пастернак, старший сын писателя. Новая версия дополнена неизвестными ранее письмами и воспоминаниями.

Среда 22?.XII.21 *. <Москва>

Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый «спокойный» день у меня за последний месяц, но — весь этот день у меня, со вчерашнего, — безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что‑то твое, дорогое

и тихое, может быть ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: «х попа<лась…>».

Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою.

Женичка, Женичка, Женичка, Женичка! Ах я бы лучше остался при этом чувстве: оно как разговор с собою, оно глубокомысленно бормочущее, глухо каплющее, потаенно-верное, — ходишь и нехотя перелистываешь что‑то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, ленясь читать. Я бы

остался при нем и не писал бы тебе, если бы не родная твоя шпилька! Я убирая, отодвинул диван, она звякнула и опять: «ах попа<лась…>».

Не сердись на меня, золото, со стороны это глупо и сентиментально-смазано, вероятно, но это потому, что не поддается разговорному выраженью. Твой голос, оставшийся в углах этой тишины, он больше мой, чем твой. Он далекий и темный и самый родной, больше — мой.

Ты напишешь мне, как доехала. Не пересаживали ли по дороге? Чувствую, что не топили, несмотря на человека, смотревшего на тебя сквозь голубые очки. Помнишь, как содрогался я, когда ты меня укоряла — в розовых? Ах, дорогая, дорогая!

И все — дрова! Сегодня в 9 часов утра опять привезли. По ошибке? — Постепенно они вырастают, кто‑то шлет их по своей особой рассеянности, заразившись — моей. Так я утрами переселяюсь в какой‑то лес, заснеженный, недоспавшийся, мокрый, смешанный, — осиновый скорее, нежели бе‑

резовый. И эти мужики по утрам правы: я — в лесу. Я действительно как в лесу без тебя.

Величественно темно, однообразно захватывающе. Это ты. Но из этого леса надо выбраться, и по нескольким путям сразу. Я и буду. А ты дыши домом и близкими, — радость, — работай, отдыхай, гляди, как копошится, дымит и колдует кругом тебя Петербург, как он вершит свою Блоковщину, и пиши, пиши мне, если можешь! Я тебя долго, долго, продолжительно мучительно нежно целую.

Дорогая Женюрочка моя, что делать мне, и как мне назвать мою намагниченность и напетость тобою, если не тою растерянностью как раз, которую ты велишь, и я бы хотел разогнать! — Как в лесу.

23. XII.21

Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя! Женичка, я читал опять про принцип относительности; автор не Эйнштейн, а другой философ, все равно кто, но он эти мысленные винты на диво как хорошо протирает и полирует, и как жар горят логические шарниры, и все зданье хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное и математически застрахованное, как внутренность колоссальной какой‑то электрической станции в головоломном каком‑нибудь Лондоне, где, как известно тебе, ни души, ни пылинки и все — напряженье и почетный караул тянущих и тянущихся магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бессветную ночь и, втягивая ее, ей светят.

Женичка, душа и радость моя и мое будущее. Женичка, скажи мне что‑нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменился с тех дней, которые когда‑то нежились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали — куколкой с куклою в руках! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями — под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу.

И ты еще читаешь эти глупости, ясная моя! Женя, а теперь он по‑иному молод, этот куда‑то сквозь коридор, нет лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия мчащийся свет! Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он, мы будем в Европе! Но чему учили нас! Ведь это Средневековье в сравненьи с тем, что происходит там в физике и, значит, в философии. Ну вот распутай это: поклоненье гению и поклоненье евгении! О Женичка, Женичка! Сейчас же напиши мне что‑нибудь, я тебя услышу.

Опять — вечер, на улице было тихо, пока я читал и безумствовал; вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумств.

Женичка, вероятье ветвей каких‑то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда‑то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами, не то сама ты подошла к окну, равняясь по гардине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятье. Но есть это где‑то. Есть. Это бы совсем не существенно, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие как питер * (приторно-горькие) мысли.

— Она, эта, стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень, и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе: поскальзывается, и скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно: август или май и другого человека. Это — она! Что ж с того что ее зовут Женею. Так вдумывается и задумывается она. Но — ты, Женичка, ты, — (как странны оба этих чувства!) ты назовешь меня, когда тебе или ей станет грустно или обидно?

Ты назовешь меня, не правда ли! Меня, и этот жалкий гадкий ноябрь? Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего. Ведь ты прочла? Ты поняла, где были тут меж слов поцелуи?

Твой Б.

22. XII.<1921>. Петроград

Боринька милый. Вчера приехала, устала. Болезненно все воспринимала. Тревожно было очень. Дома живут тяжело.

Сестра простудилась в магазине, где сидела с 10 до 10. Папу на днях обокрали. Сегодня ночью арестовали мужа другой сестры. Пишу, Боринька, на ходу, потому что прислуга идет на почту, а мне хочется, чтобы ты поскорее получил от меня привет. Сейчас повезу посылочку Юлии Бенционны. Адрес: Троицкая 23, кв. 6. Прости, что пишу на клочке, но нет другой бумаги.

Крепко, крепко целую. Жду письма.

Женя

24. XII.<1921> <Петроград>

Боринька, не сердись на Женю за то, что она послала тебе гадкое письмо, из‑за которого ты волнуешься, от 22 XII. Я не буду тебе писать обо всем, что связано с тобой — я потом расскажу.

Я не хочу тебя спрашивать о твоем приезде и как‑нибудь влиять на твое решение. С мамой я говорила о тебе. Я не работаю пока, потому что Гитта еще не выходит и я сижу с папой в магазине.

Сегодня была в школе барона Штиглица, где я зимой 19 г. немного работала — там холодно и мертво, в академии, говорят, еще хуже. Завтра, верно, пойду в Эрмитаж.

Ю<лии> Б<енционовне> скажи, что посылку и письмо отнесла, но застала только жену брата, перед отъездом зайду.

Боринька, не думай ничего плохого, если письмо тебе покажется неласковым и даже тогда, если долго ничего от меня не получишь. Мне хочется крепко к тебе прижаться…

Женя

Отрывок для публикации предоставлен издательством «АСТ: Редакция Елены Шубиной»

Комментарии (0)